その日本の伝統って意外と明治大正昭和から?

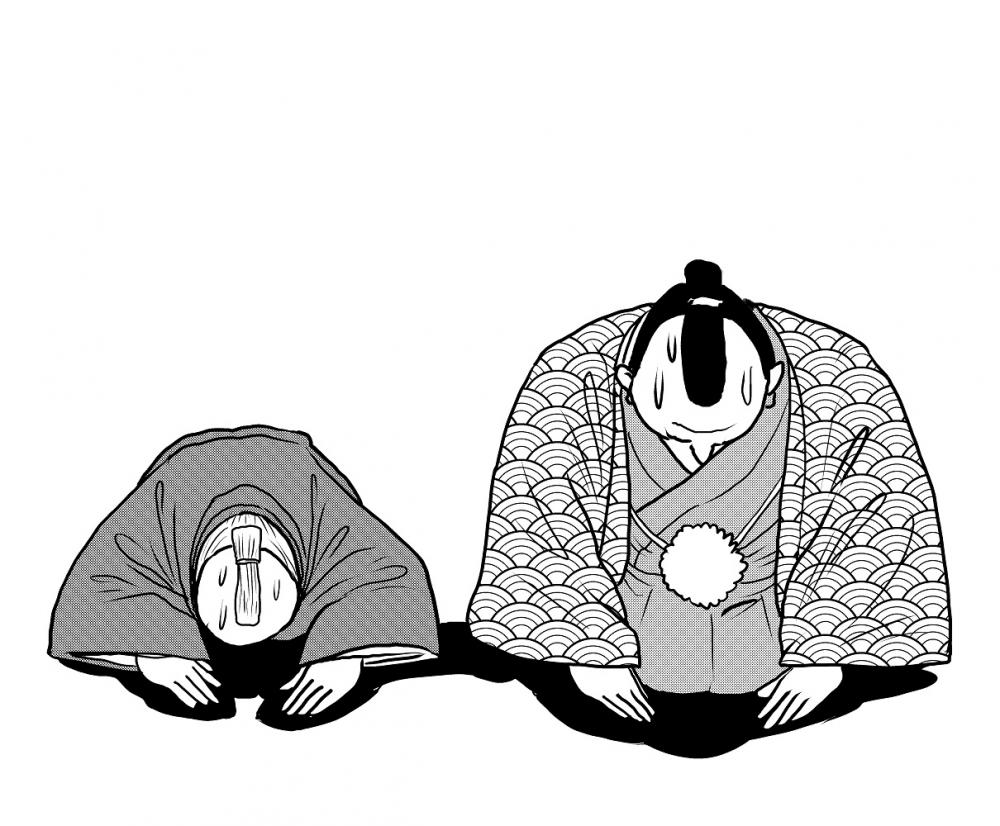

エンタメ・2022-11-25 19:46江戸時代、「正座」という言葉がなかったのをご存じだろうか?

正座という形の座り方はあった。正座という言葉がなかったのだ。

では何と言っていたかというと「かしこまる」「つくばう」などといった。

正座は3代将軍徳川家光の時代、将軍に拝謁する際に使われるようになり、8代将軍徳川吉宗の時代に定着したらしい。

正座が「正しい座り方」とされるようになったのは、明治になってからだ。

座り方といえば、土下座が「謝罪」の意味になるのは、終戦後であり、辞書などが土下座に謝罪の意味を載せるようになるのは1970年代くらいからで、本来は貴人に敬意を表す座り方だったという。

ある研究者によると土下座が謝罪の意味になるのはTVドラマ「水戸黄門」と関係があるらしい。

お葬式に行くと皆さん黒い服を着てござる。

なぜか?

これは明治維新の立役者、大久保利通が暗殺され、いざ葬儀となったとき実質日本最初の国葬であるから、世界からも注目される。

さて喪服をどうしようか?

そこで明治新政府。なんでも西洋式に右へならえの新時代。

キリスト教式(西洋人)のお葬式参列者の喪服はみんな黒色。

これまで日本でのお葬式は遺体も、参列者も白だったのを黒にしちゃった。

しかしこれは上流階級だけのこと。

庶民の喪服が黒になるのは、悲しいかな太平洋戦争中、外は戦地、内は空襲とバンバン人が死んじゃった。

するとこれまでの白い喪服だと、汚れが目立ったりして貸衣装屋さんも間に合わない。

ええい。お偉いさんも黒い喪服だし、我々もと喪服も白から黒にチェンジした次第。

神前結婚式は1900年(明治33)、当時の皇太子殿下(後の大正天皇)の婚儀が宮中の神前行われたのがはじまりだ。

言ってみればキリスト教式のモノマネであった。日本人の結婚に神の承認は関係なかったし、それまでは家庭で行っていた。

皆さんが伝統行事と思っている初詣は、鉄道会社と寺社のコラボではじまった行事だ。

除夜の鐘が大晦日から年始にかけてやるなんてのも、1927年(昭和2)現在のNHKのラジオ放送がはじめ、やがて全国のお寺でやるようになった。本来は禅宗の行事で、他宗がやるものではなかった。

食事のときの「いただきます」「ごちそうさま」は、柳田國男が昭和17年に

「最近はやたらにイタダクという言葉が乱用されているが、これはラジオの料理番組のせいであろう」

という文章を書いているところから、昭和になって広まった習慣であるらしい。

かくのごとく『伝統的』とされるものの歴史は、割と近代にはじまったものが多い。伝統を大切にするのは良いことだが、伝統に縛られたくはないものだ。

プロフィール

巨椋修(おぐらおさむ)

作家、漫画家。22歳で漫画家デビュー、35歳で作家デビュー、42歳で映画監督。社会問題、歴史、宗教、政治、経済についての執筆が多い。

2004年、富山大学講師。 2008~2009年、JR東海新幹線女性運転士・車掌の護身術講師。陽明門護身拳法5段。

-

「おぐらが斬る!」ジャニーズから逃れるジャニーズたち 2023-09-16 20:20

「おぐらが斬る!」ジャニーズから逃れるジャニーズたち 2023-09-16 20:20 -

「おぐらが斬る!」人はなぜスピリチュアルや陰謀論を信じるのか? 2023-07-01 23:19

「おぐらが斬る!」人はなぜスピリチュアルや陰謀論を信じるのか? 2023-07-01 23:19 -

「おぐらが斬る!」心中や自殺を肯定しがちなのは日本の文化であり伝統だが・・・ 2023-06-29 23:11

「おぐらが斬る!」心中や自殺を肯定しがちなのは日本の文化であり伝統だが・・・ 2023-06-29 23:11 -

「おぐらが斬る!」見えないものは存在しない? それとも幻覚? 2023-06-25 20:08

「おぐらが斬る!」見えないものは存在しない? それとも幻覚? 2023-06-25 20:08 -

「おぐらが斬る!」タイタニック見物で遭難した5人に、それほど同情できないわけ 2023-06-24 23:03

「おぐらが斬る!」タイタニック見物で遭難した5人に、それほど同情できないわけ 2023-06-24 23:03 -

「おぐらが斬る!」世界の歴史を変えたイエス・キリストってちょっと困った人だった 2023-06-22 23:14

「おぐらが斬る!」世界の歴史を変えたイエス・キリストってちょっと困った人だった 2023-06-22 23:14 -

「おぐらが斬る!」食のタブーななぜ生まれた? 神の命令より人間の都合? 2023-06-21 23:43

「おぐらが斬る!」食のタブーななぜ生まれた? 神の命令より人間の都合? 2023-06-21 23:43 -

「おぐらが斬る!」広末涼子の不倫報道がにぎわっているが? 不倫バッシングをする人の心理とは? 2023-06-17 23:32

「おぐらが斬る!」広末涼子の不倫報道がにぎわっているが? 不倫バッシングをする人の心理とは? 2023-06-17 23:32 -

「おぐらが斬る!」日本人はなぜゴキブリを怖がるのか? 2023-06-16 23:05

「おぐらが斬る!」日本人はなぜゴキブリを怖がるのか? 2023-06-16 23:05 -

「おぐらが斬る!」どうも宇宙人って知的じゃないらしい(苦笑) 2023-06-14 23:25

「おぐらが斬る!」どうも宇宙人って知的じゃないらしい(苦笑) 2023-06-14 23:25

閉じる

閉じる